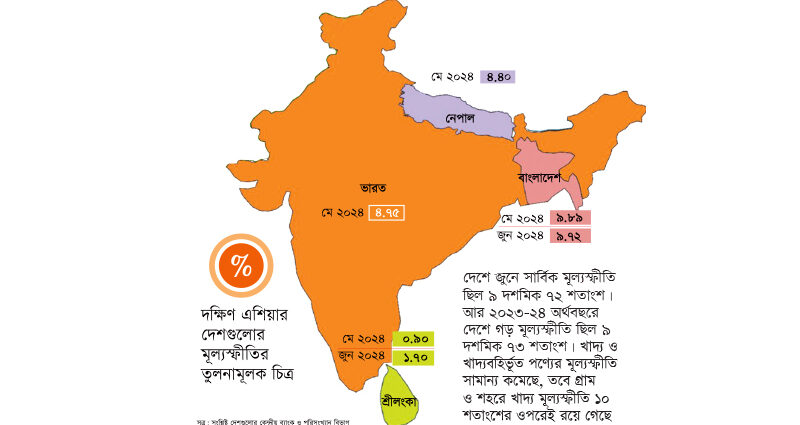

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুন মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৭২ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের গড় মূল্যস্ফীতির ৯.৭৩ শতাংশের তুলনায় সামান্য কম। তবে, গ্রাম ও শহরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপরে ছিল।

বিদায়ী অর্থবছরের শেষ দুই মাসে (মে-জুন) বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ভারত ও নেপালের তুলনায় দ্বিগুণ ছিল। শ্রীলংকার মূল্যস্ফীতি ছিল মাত্র ১.৭ শতাংশ, যা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতির হার বাংলাদেশের চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল।

শ্রীলংকা একটি নজিরবিহীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে ২০২২ সালে দেশের মূল্যস্ফীতি প্রায় ৬০ শতাংশে পৌঁছেছিল। তবে শ্রীলংকা দ্রুতই তাদের পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠছে এবং জুনে মূল্যস্ফীতি কমে ১.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। মে মাসে এই হার ১ শতাংশের নিচে ছিল।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের মূল্যস্ফীতি দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমেছে। নির্বাচনী মাস জুনের তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি, তবে ভারতের পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৪.৭৫ শতাংশ। নেপালের ক্ষেত্রে, গত ৩১ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে মূল্যস্ফীতি। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে নেপালের মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৪.৪ শতাংশ, যেখানে এক বছর আগে এ হার ছিল ৭.৪১ শতাংশ।

বাংলাদেশের তুলনায় বেশি মূল্যস্ফীতি রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে থাকা পাকিস্তানে। দেশটির পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, জুন মাসে পাকিস্তানে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১২.৬ শতাংশ।

২০২২ সালের শুরুতে কভিড-১৯ মহামারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১৩০ ডলার ছাড়িয়ে যায়। কয়লা, গ্যাসসহ অন্যান্য জ্বালানি পণ্যের দামও অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। ভোজ্যতেল, গমসহ অতিপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী ছিল, সাথে যুক্ত হয় অস্বাভাবিক পরিবহন ব্যয়। আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটে পড়ে।

গত ছয় মাসে প্রায় সব দেশেরই মূল্যস্ফীতির চিত্র পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমতে কমতে ব্যারেলপ্রতি ৮০ ডলারে নেমে এসেছে। ভোজ্যতেল, খাদ্যশস্য, সার, কৃষি খাতের কাঁচামাল ও শিল্প ধাতুর মূল্য টানা কয়েক মাস ধরে কমছে। কিন্তু বাংলাদেশে ভোগ্যপণ্যসহ সব পণ্যের দাম এখনো অস্থিতিশীল। ফলে মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থবছরের শুরু থেকেই সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্যাংক খাতে ঋণের সুদহার ৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৪ শতাংশ করা হয়েছে এবং বর্তমানে বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ায় কোনো কোনো ব্যাংকে সুদহার ১৬ শতাংশের ওপরে উঠে গেছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির অংশ হিসেবে টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ঋণ প্রদান থেকে সরে এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এছাড়া বাজার নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট কিছু নিত্যপণ্যের দর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মজুদদারি নিয়ন্ত্রণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বারবার অভিযান চালিয়েছে।

তবে, এতসব প্রয়াস সত্ত্বেও দেশে মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না। গবেষণা ও নীতিসহায়ক সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইএনএফ) নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী মনে করেন, প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ দেরিতে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি গ্রহণ করায় এমনটা হয়েছে। এছাড়া তিনি বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকেও একটি বড় কারণ হিসেবে দেখছেন।

ড. মুজেরী বলেন, “এসব দেশ শক্ত হাতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিয়েছিল। আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় অনেক দুর্বলতা রয়েছে। এখানে ক্ষমতাবান সিন্ডিকেট নিজেদের স্বার্থে বাজারের মূল্য শৃঙ্খলে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে শুধু মুদ্রানীতি দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। রাজস্ব ও অন্যান্য নীতিও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।”

এতে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবল মুদ্রানীতির পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়; বরং সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে।

বিবিএসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জুন মাসে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি সামান্য কমেছে। তবে গ্রাম ও শহরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখনও ১০ শতাংশের ওপরে রয়েছে। খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ১০.৪২ শতাংশে, আর খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.১৫ শতাংশে। শহর এলাকায় খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ১০.৫৪ শতাংশ, খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৮.৯৮ শতাংশ। গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি ১০.৩৯ শতাংশ এবং খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে ৯.২৬ শতাংশ।

বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি নিয়ে ভীতির কোনো কারণ নেই বলে মনে করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এমএ মান্নান। “এক যুগ আগে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫ শতাংশ। সেখান থেকে এখন তা ৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে শম্বুক গতিতে।”

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, একই সময়ে মানুষের আয়ও বেড়েছে, তাই মানুষ এটার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। গ্রামের লোকদের মধ্যেও এটা নিয়ে কোনো ভীতি নেই বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া সরকার সুলভ মূল্যে এক কোটি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করছে এবং টিসিবি কম দামে পণ্য বিক্রি করছে। এসব পদক্ষেপ না থাকলে মূল্যস্ফীতি হয়তো ১৪-১৫ শতাংশে উঠে যেত। প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি হয়; এটি মেনে নিতে হবে।

এই মন্তব্যগুলো থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তারা মোটামুটি আত্মবিশ্বাসী, কারণ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে আরও সমন্বিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।